血泪警示:教师管理系统失控在即,你的饭碗还能端多久?

- 小编

- 2025-09-09

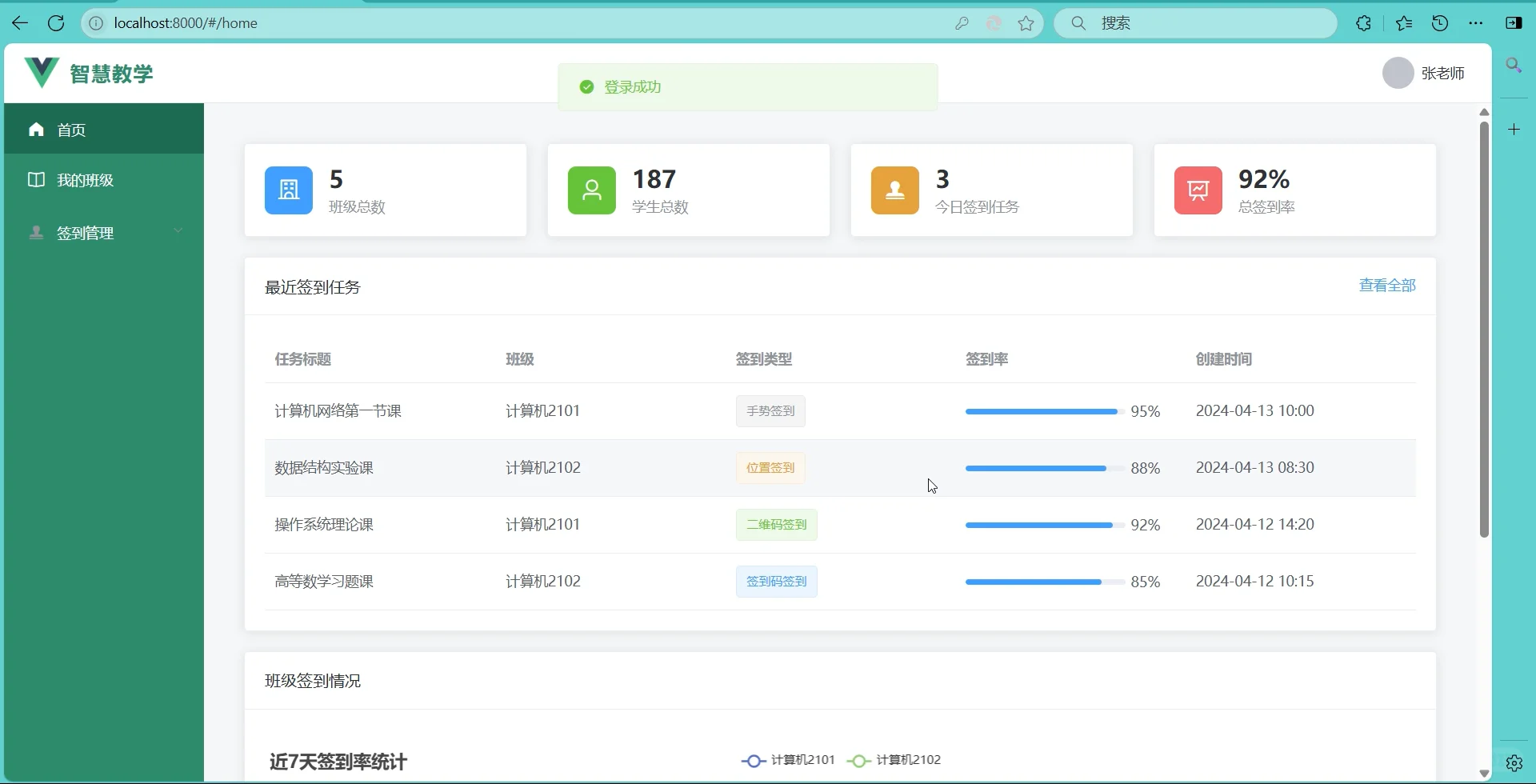

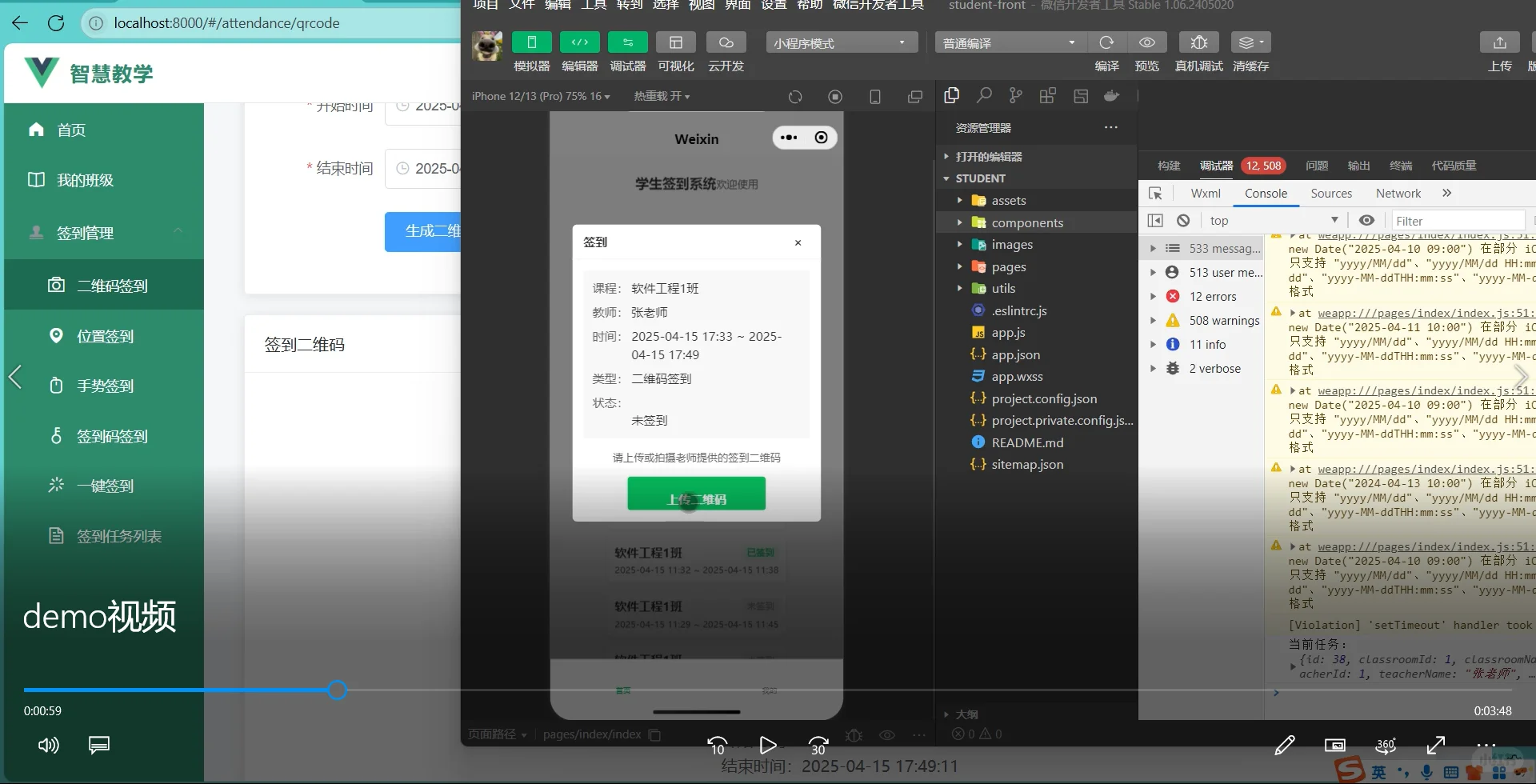

当数字化浪潮席卷教育领域时,看似高效的教师管理系统正悄然演变为悬在千万教育工作者头顶的达摩克利斯之剑。某地重点中学张老师最近的经历颇具代表性——她的考勤记录莫名出现异常缺口,绩效评估系统中突然涌入大量未批改作业的虚假指控,而人事部门调取后台数据时却发现这些"证据"早已被系统自动生成。这种技术黑箱正在制造新型职场霸凌,让教书育人的本质工作异化为与算法博弈的生存游戏。

当前主流的教师管理系统普遍存在三大致命漏洞:首先是数据采集失真,部分学校为追求考核指标好看,默许甚至鼓励基层篡改教学时长、学生评分等核心参数;其次是权限分配混乱,年级组长能查看全校教师隐私信息,保洁阿姨却拥有修改职称评定标准的超级账户;最危险的是预警机制缺失,当系统检测到某位教师连续加班超过法定时长时,不是启动保护程序而是自动计入"敬业度加分项"。这些设计缺陷就像定时炸弹,随时可能引爆管理危机。

华东师范大学教育信息化研究中心的最新调查显示,78.6%的受访教师表示曾遭遇过系统误判带来的不公待遇。更值得警惕的是,随着AI技术的深度介入,某些地区的管理系统已开始自主制定奖惩规则。比如根据学生期中考试成绩波动幅度自动扣减教师绩效工资,全然不顾城乡教育资源差异这个客观事实。这种算法独裁正在消解教育工作的人文温度,把复杂的育人过程简化为冰冷的数字游戏。

在浙江某县发生的集体申诉事件极具警示意义。当地教育局引进的智能考评系统将教师分为三六九等,末位淘汰制导致三年内流失了42名骨干教师。这些经验丰富却不善操作电子设备的老教师,最终不得不带着遗憾离开讲台。他们的离职申请书上写着同一句话:"不是输给了年轻同事,而是败给了失控的机器。"这个案例暴露出管理系统迭代速度与使用者适应能力之间的严重脱节。

破解困局需要多方合力。技术层面应建立双盲审核机制,所有自动化决策必须经过人工复核;制度设计要引入教师代表参与系统优化,避免开发者单方面定义评价标准;更重要的是重构价值认知,明确管理系统只是辅助工具而非教育主体。北京十一学校的实践值得借鉴,他们设置"系统休假日",每月固定时间回归纸质档案评审,既保留科技便利又守住教育本质。

站在十字路口的教育管理者们必须清醒认识到:当管理系统从服务者异化为审判者时,受损的不仅是教师权益,更是整个教育事业的根基。那些闪烁着警示红灯的数据异常、此起彼伏的系统报错提示音、越来越长的申诉处理队列,都在诉说同一个真相——是时候按下暂停键重新校准方向了。毕竟,教育的终极目标永远不该是培养会答题的机器,而是要塑造能思考的灵魂。唯有让人文精神重回管理系统的核心位置,才能真正守护好每位教师的职业尊严与发展未来。