从数据到决策:教务系统如何成为教学质量的守护者

- 小编

- 2025-09-05

在数字化转型浪潮席卷教育领域的今天,教务系统已不再是简单的排课工具或成绩记录平台。它正以全新的角色——教学质量的智能守护者——重塑着现代教育的生态格局。这一转变的核心在于将海量教学数据转化为可操作的洞察,为教育决策者提供科学依据。

数据采集:构建多维教学画像

先进的教务系统如同精密的传感器网络,实时捕捉着课堂内外的每一个关键节点。从教师备课时长、学生出勤率到作业提交频次,从阶段性测试成绩分布到项目式学习的参与深度,系统通过自动化采集形成立体化的教学数据库。这些结构化与非结构化数据的交汇,为后续分析奠定了坚实基础。例如,某高校引入的智能巡课模块,能自动识别课堂互动频率并生成热力图谱,直观展现不同区域的师生交流活跃度。

智能分析:解码教学质量密码

当原始数据汇入分析引擎后,机器学习算法开始施展魔法。系统不仅能计算平均分、及格率等传统指标,更能挖掘深层关联性:哪些知识点的错误率与特定教学方式高度相关?学生的预习习惯如何影响最终考核表现?通过聚类分析和回归建模,管理者可以精准定位教学薄弱环节。某职业院校曾利用该系统发现,采用案例教学法的课程组,其学生实践能力测评得分比传统讲授组高出27%,据此调整了全院的教学策略。

动态预警:建立质量防火墙

真正的守护者需要具备预见性而非仅事后复盘。现代教务系统设置多级预警机制,当某门课程的平均作业耗时连续三周低于阈值时,会自动触发黄色警报;若重点专业的毕业设计优良率同比下滑超过15%,则会升级为红色预警并推送至分管领导移动端。这种实时监控与主动干预机制,犹如给教学质量装上了“安全气囊”,有效防范系统性风险的发生。

闭环优化:驱动持续改进螺旋

数据分析的价值最终体现在行动转化上。系统生成的可视化报告不仅是成绩单,更是改进路线图。通过钻取式查询,院系负责人能逐层拆解问题根源:是教材内容滞后于行业标准?还是实验设备配置不足导致实操训练受限?基于证据链制定的改进方案,经过实施后的效果又会反向注入数据库形成迭代循环。某师范大学正是通过这种PDCA循环,使师范生教学技能达标率从82%提升至96%。

决策赋能:让管理看得见摸得着

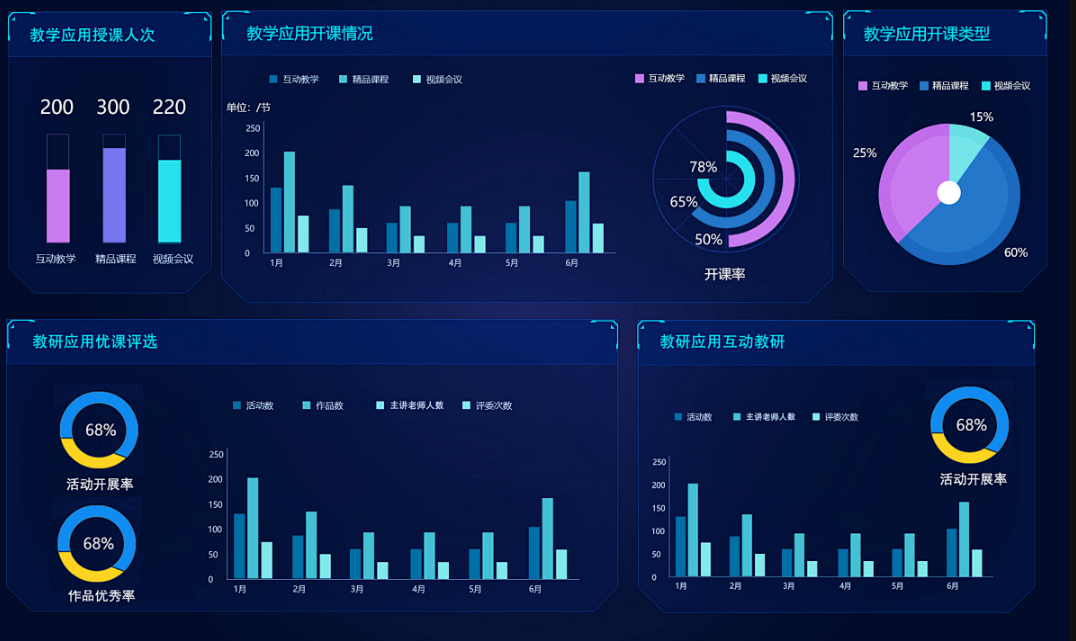

在战略层面,教务系统的决策支持功能正在改变教育治理模式。校级领导驾驶舱整合了跨学科、跨年级的宏观指标,支持资源调配的全局优化;中层管理者则可通过定制化看板监控本部门目标达成进度;教师个人工作台则聚焦微观层面的个性化指导建议。这种分层授权的决策体系,既保证了战略一致性,又激发了基层创新活力。

从数据采集到智能分析,从动态预警到闭环优化,再到战略决策支持,现代教务系统已构建起完整的教学质量保障闭环。它不再是冰冷的技术工具,而是充满教育智慧的数字伙伴,用数据之光照亮教学改革的道路,让每一堂课都成为通向卓越的阶梯。